为深入贯彻党的二十届三中全会精神,对标落实市委全委会出台的《关于加快建设文化强市的实施方案》,近日,在全市范围内举办了“公共文化惠基层”服务创新大赛,各区县文化和旅游文物局、新区社会事业局及全市相关文化单位积极探索公共文化服务创新模式,不断推陈出新,涌现出了众多富有成效的实践案例。这些案例犹如璀璨星辰,照亮了公共文化服务创新发展的道路。它们在理念上大胆突破,从传统的“供给主导”向“需求主导”转变,更在实践中善于利用“存量”求“变量”,推动公共文化服务均等化、标准化、便利化、现代化。

我们将系列化刊登此次创新大赛中获奖的优秀案例,希望通过这些案例的展示,促进公共文化服务工作的相互学习、共同进步,也期待社会各界继续关注我市公共文化服务工作并支持、参与其中,同力同行推动我市公共文化事业迈向新台阶!

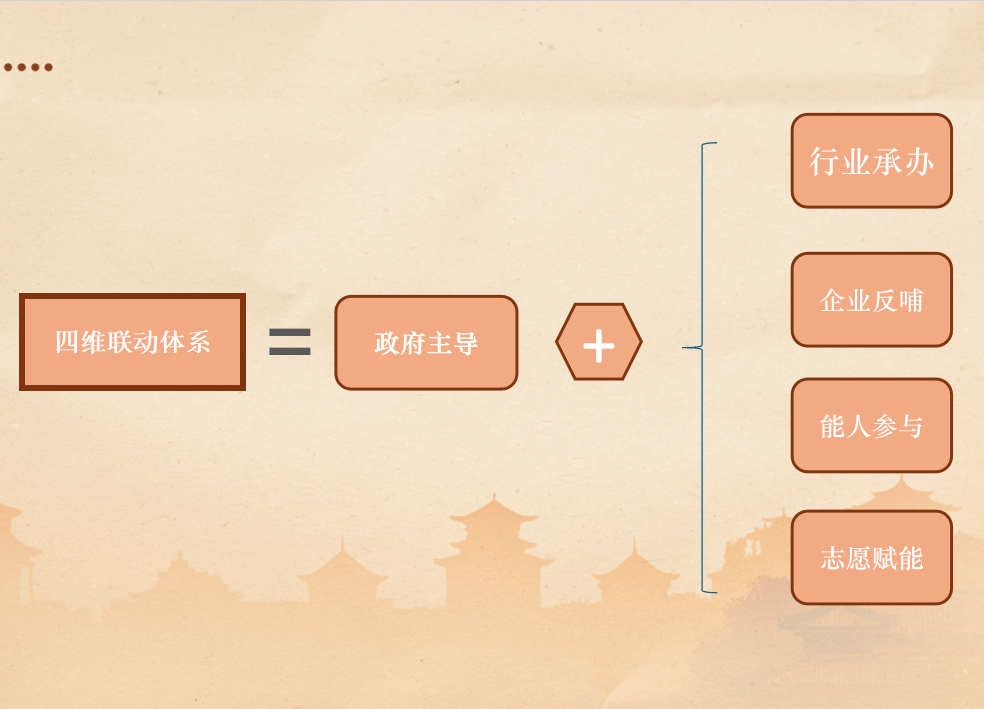

作为西部山区贫困县与革命老区,宜君县曾面临财政资源有限、公共文化设施滞后、活动形式单一等困境,难以满足群众日益增长的精神文化需求。为此,该县突破传统政府主导模式,创新“政府主导+社会协同”机制,构建“政府主导+行业承办、企业反哺、能人参与、志愿赋能”的“四维联动”模式,推动公共文化服务从“政府独唱”转向“社会合唱”,形成政府搭台有高度,行业参与有深度,企业冠名有热度、能人建院有温度、志愿参与有广度的多元协同参与格局,有效破解、阵地闲置、人才匮乏三大核心瓶颈。

以政府主导为核心,强化顶层设计与资源统筹,搭建全民参与的文化建设平台,推动形成“共治共享、全民乐享”的文化发展生态。

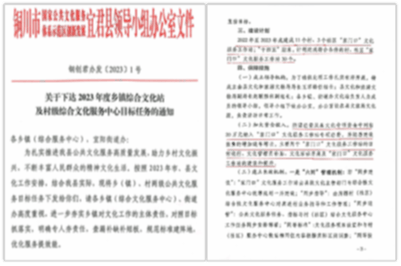

顶层设计领航。成立由县委书记、县长任双组长的公共文化服务领导小组,将公共文化建设纳入全县行业部门、乡镇及村级年度考核体系,建立“县统筹、乡落实、村联动”的三级工作机制,形成上下贯通的文化治理合力。

政策激励保障。出台《社会力量参与公共文化服务扶持激励办法》,设立专项补贴资金,明确企业税收减免、文化能人评优表彰等10项激励政策,为社会力量参与文化建设提供制度保障。

资源整合提效。建设数字化文化共享平台,打通文化馆、文化站等阵地资源,改造闲置空间为“文化共享空间”“文化小院”,构建便捷可及的“15分钟文化服务圈”;培育“消夏纳凉晚会”“一乡一品社火展演”“文化惠民进基层”等年度标志性文化品牌,通过“政府统筹指导、社会多元承办”模式,年均开展各类文化活动超100余场,让群众就近享受高品质文化服务。

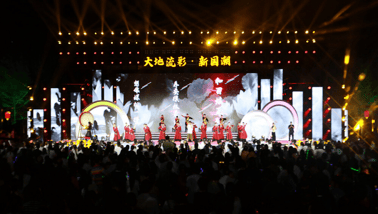

以“消夏纳凉晚会”为核心载体,推行“行业单位轮值主办”模式,推动文化服务与行业特色深度融合、互促共进。

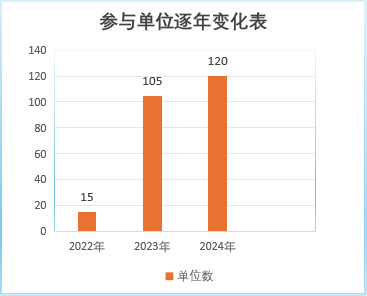

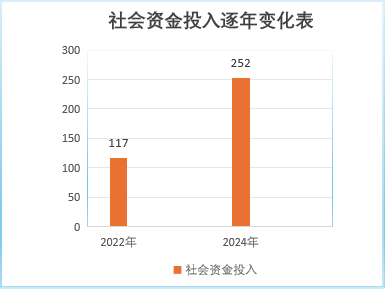

参与主体持续扩容。消夏纳凉晚会系列活动规模逐年扩大,从2022年15个行业单位、100名志愿者参与,到2023年拓展至17个行业单位及88个基层单元、460名志愿者,再到2024年覆盖24个行业部门及10个乡镇(街办)、120个单位、1000余名志愿者,社会投入同步从117.93万元增长至252万元,形成“多方参与、聚力共建”的良好态势。

内容形式创新融合。在内容形式创新上,行业单位轮值主办机制紧扣各领域特色,以“行业特质+创新表达”为核心,推动活动内容与业务工作深度融合、精准对接。如财政系统借晚会场景公开工作流程,同步嵌入依法纳税宣传,让政务透明可感;水务系统用快板、陕北说书等群众喜闻乐见的形式,将行业重点工作与节水知识娓娓道来,让政策传播更具感染力;卫健系统在情景剧演出中融入急救场景再现,让健康服务从“说教”变为“体验”;农业农村局通过舞台成果展示,直观呈现乡村振兴的生动实践;经贸系统专场则嵌入数字下乡、电商进村、直播带货等实景互动,同步解读微企惠农政策……这种“一场晚会讲透一个行业、传播一类政策”的创新模式,让惠民服务既接群众“地气”,又含政策“深意”,真正实现了文化传播与行业服务的双向赋能、同频共振。

惠民成效显著提升。县级年均举办大型活动40余场,辐射带动全县乡镇、村级开展纳凉晚会、乡村村晚300余场次,累计节约财政资金500余万元,引领群众志愿服务超2000人次,观众满意度达96%,较往年提升26个百分点,成为行业服务群众、政策落地生根的重要纽带。

创新“文化+商业”融合模式,推出“企业冠名+部门参与+群众共享”机制,企业通过赞助获品牌曝光展示,政府提供场地、宣传等支持,群众免费享受高品质文化服务,实现多方共赢。

企业深度参与。宜君玉华酒业冠名第三届消夏纳凉晚会,投入20万元支持活动举办;阿里乡村基金专项赞助“热土中国行”系列活动,不仅注入100万元资金,更联动开展“文化+助农”直播带货,直接带动当地农产品销售突破1000万元,实现文化传播与产业发展的双向赋能。

品牌效应凸显。3年来,累计吸引5家企业投入180万元赞助资金,成功举办消夏纳凉晚会等特色品牌活动100余场,服务群众超20万人次。其中,“消夏纳凉晚会”已从区域性活动升级为具有广泛影响力的文化IP,成为彰显宜君特色的亮眼名片。

以文化能人培育为核心抓手,联动基层文化阵地活化,构建能人带队伍、小院聚人气的城乡文化发展新格局。

培育本土能人。深入挖掘社火传人、剪纸艺人等100余名本土文化能人,建立档案库并授予宜君文化使者称号,同步建设专业化孵化基地,通过系统培训提升创作、传承与组织能力,让文化火种持续燎原。

打造特色阵地。盘活闲置农家院落,精心打造20个文化小院,每院配套2万元启动资金,形成一院一品牌的特色网络。例如,剪纸传承人赵冯栓、农民画传承人孟润凤等常驻小院开设公益课堂,年培训超千人次;戏曲爱好者李世选牵头组建的乡村剧团,年均下乡巡演20余场,让小院成为群众家门口的文化加油站。

激发全民参与。在能人与小院的带动下,全县自发组建秧歌队、自乐班、广场舞及剪纸绘画等群众文化社团119支,年均自发开展展演活动258余场,参与群众超2万人次;10个重点文化小院累计培训学员3000余人次,形成能人引领、阵地聚力、群众共建的生动文化生态。

创新组建“宜君文化联盟”,构建“专业智库引领+志愿服务联动”的双轮驱动模式,激活文化建设多元主体活力。

智库精准赋能。遴选10名文化领域专家、行业领军人才组建专业智库,深度参与消夏纳凉、社火展演等特色文化品牌活动的策划与实施,从内容设计、形式创新到资源整合全程提供专业指导,显著提升文化服务的精准度与辐射面。

志愿深度参与。培育1000余名文化志愿者,组建10支专业化服务队伍,创新推行“志愿服务积分制”,积分可兑换文创产品、景区门票等特色权益,激发参与热情。其中,连续两年承办的全县“一乡一品社火展演”及全国、省市秧歌社火交流活动中,志愿者全程深度参与组织、展演、宣传等工作,成为推动宜君社火“破圈出彩”的核心力量。

数字高效衔接。开发“宜君文化云”服务平台,构建群众“点单”、平台“派单”、团队“接单”、政府“评单”的全流程闭环机制,实现供需精准匹配。两年来,志愿服务队累计参与开展惠民活动200余场,服务覆盖面年均增长30%以上,形成“全民参与、共建共享”的文化生态。

为确保“政府搭台+四维联动”模式长效运转,宜君县构建了一套“管长远、能落地、可持续”的保障体系,通过四项机制形成闭环支撑。

一是政策激励机制,以“利益+荣誉”双驱动激活参与热情。明确行业承办可获得特色宣传曝光、企业赞助享受税收减免、文化能人办活动给予专项补贴、志愿者服务实行积分兑换(可换文创产品或景区门票),让各方参与“有甜头、有奔头”,从源头激发主动投入的内生动力。

二是资源整合机制,以“线上+线下”协同打破合作壁垒。线上搭建“文化超市”小程序,即文化服务平台,实现群众需求、政府资源、社会力量的精准对接;线下定期召开协调会,现场破解合作难题,让各方从需求对接、资源匹配到活动实施“全程不费劲”,高效推进协同落地。

三是能力培育机制,以“靶向培训”提升专业服务水平。针对不同主体定制培训内容,面向行业单位开展“宣传与公益共赢”技巧培训,为企业提供“公益赞助与品牌推广”策略指导,对文化能人强化运营管理能力培养,为志愿者系统提升服务技能,全方位增强各方参与效能。

四是评价监督机制,以“多元评估+动态调整”保障长效质效。引入第三方专业评估,结合群众扫码打分形成综合评价体系,对成效突出的主体加大资源倾斜,对敷衍应付的动态调整参与资格,确保机制“可持续、不掉链”。

这套保障体系形成“定规矩→引参与、搭平台→促协同、强能力→提效能、严考评→保长效”的四项递进机制,先通过政策激励让各方“愿意来”,再靠资源整合让合作“轻松干”,接着以能力培育让服务“干得好”,最后用评价监督确保模式“长期好”,推动“四维联动”真正扎根基层、持续见效。

1. 破解核心发展瓶颈,公共文化服务基础能力显著增强。通过“四维联动”模式,有效缓解了财政问题(社会投入从2022年117.93万元增长至2024年252万元),社会资本投入占比显著提升;激活了闲置阵地资源,(建成20个“文化小院”和“15分钟文化服务圈”);解决了人才匮乏难题(通过培育100余名文化能人、1000余名志愿者,组建119支群众文化团队,带动5000余名群众参与,形成“头雁领航、群雁齐飞”的文化发展格局),破了传统服务的三大核心制约。

2. 社会参与活力迸发,形成多元协同共治格局。社会力量参与主体、规模持续扩容,从“政府独唱”转向“社会合唱”。以消夏纳凉晚会为例,从2022年15个行业部门增至2024年24个行业部门、10个乡镇及120个单位,文化能人、志愿者从100人增至1000余人,3年吸引5家企业投入180万元,成功打造特色品牌活动100余场,投入与参与规模逐年攀升,构建起“多方参与、聚力共建”的多元协同参与格局。

3. 文化服务质效双升,群众获得感持续增强。文化服务供给数量与质量双提升,年均开展县级大型活动超100场、辐射带动乡镇村级开展活动300余场次,累计节约财政资金500余万元,服务群众超20万人次;“消夏纳凉晚会”品牌活动由行业轮值,实现“一场晚会讲透一个行业、传播一类政策”,让群众就近享受高品质文化服务,实现文化惠民“接地气、聚人气”,群众满意度达96%,较往年提升26个百分点。

4. 形成可复制“宜君经验”,构建多方共赢良性生态。构建“政府主导+社会协同”的治理架构,创新“资源整合+利益共享”的合作机制,形成“精准供给+群众参与”的服务模式,培育出“消夏纳凉晚会”等具有广泛影响力的文化IP,同时实现了文化与产业双向赋能,为中西部县域公共文化服务提供了可推广可复制样本,实现“政府省力、行业受益、企业得名、能人发展、群众满意”的多方共赢,推动基层公共文化服务从“活起来”走向“火下去”。

1. 政府角色转型。从“主办者”变为“引导者”,通过顶层设计、政策供给、平台搭建引领共治。

2. 社会力量激活。通过“荣誉+利益”双驱动,让参与者“有利可图、有誉可享”,即“有甜头、有奔头”,主动投入公共文化服务。

3. 群众主体凸显。通过“文化小院”等微阵地降低参与门槛,推动群众从“旁观者”变为“参与者”,让文化服务真正“接地气、聚人气”。

宜君县的实践证明,唯有构建“政府搭台、社会唱戏、群众受益”的可持续生态,才能让基层公共文化服务真正“活起来、火下去”。